◎印鑑・ハンコの材質について。

◎平成16年9月1日より印材の名前が一部変わりました。

・本柘→柘 (国産の本柘、つまり薩摩本柘の事。)

・シャム柘→アカネ(外国産。木製とだけ書かれている場合もある。欠けやすく、手では彫りにくいため、当ショップでは扱っていない。)

・オランダ水牛・白水牛→牛角(うしのつの)(牛角は、白・色・黒と色合いによって3種類に分けられる。)

※以前の印材名・違う材料名・まぎらわしい材料名で表示していると、不当表示になる恐れがあります。

※「黒水牛」と「牛角(黒)」を混同している店がありますが、全く別のものですのでご注意下さい。(牛の種類から違います。)

※「柘」と「薩摩本柘」が別の商品として販売されている店の「柘」とは、「アカネ」か「中国産の木」です。(つまり不当表示の可能性があります。)

| ひとくちに象牙とか黒水牛とか柘とか言っても、何種類もランクがあり、ヒビ割れてくる物・反ってくる物・数回押しただけで欠けてしまう物など様々です。 どのランクを仕入れるかはその店の考え方ひとつです。 当店は、良い印材だけを厳選して仕入れております。 また、彫り方が悪いと、たとえ硬い象牙でも簡単に欠けてしまいますので、材料以上に彫り方が大事です。 当店は、意識して欠けにくい彫り方をしております。 |

| 時々、「動物が可哀想だから、動物の角や牙は嫌だ。」と言う方がいらっしゃいますが、 当店の扱う正規品は印材を取るためだけに動物を殺すことはありません。 象牙の場合、『正規輸入品』は麻酔で眠らせて取ったり、死んだ象から取っています。 象に牙があると、象同士でケンカして殺し合ったり、木を切り倒して森林を破壊し砂漠化させてしまうので、切ってあげたほうが象のためにも環境のためにもいいらしいのです。 『正規輸入品』の収益の一部は、原産国である南部アフリカ諸国に寄付され、貧しい子供たちのため学校や病院の建設や野生動物の保護などに役立てられております。 『密輸組織』は象を殺して象牙を切り取るそうです。 密輸組織よりも先に象を眠らせて象牙を切り取ってしまえば、密輸組織も象を殺す事はなくなります。 つまり、『正規輸入品』が増えたほうが殺される象が減るのです。 牛角の場合は、主に食肉用の牛なので、肉は我々人間が牛肉として食べています。 皮は、財布やバッグや靴や車のシートなどに使われています。 残った角だけ捨ててしまうほうがいいか、ハンコとして大切に使ってあげたほうがいいか、あなたならどちらがいいと思いますか? 牛肉も食べて牛皮の財布も靴も持っているけど、ハンコを買う時だけ可哀想って言うのはおかしいと思いませんか? 「動物が可哀想だから木製がいい。」と言うかたがいらっしゃいますが、植物だって生きています。動きます。 脳がなければいいのでしょうか? ちなみに、石製や金属製やプラスチック製では、『機械彫り』になってしまいます。 手で綺麗に彫れる印材で丈夫なものといえば、『象牙・牛角・黒水牛』という定番の物しかないのです。 (他に良い物があれば当社でも扱っています。) |

| 象 牙 |  |

| 印章に最も適した印材で、圧倒的な高級感と品のあるアイボリーカラーが美しく、丈夫で縁起が良いと言われているため、老若男女問わずいまだに一番人気!! 虫食い・ひび割れ・変形などのデメリットが最も少なく、しかも硬いのに手で彫りやすい。 アフリカ象は、現在陸上に生息する最大で最強の動物であり長寿でもあることから、『権威』と『長寿』の象徴とされ縁起が良いと言われている。 2009年、10年ぶりに一時的に正規輸入された。(もちろん当社では正規輸入品のみの取扱い。) 当社では、「おたくで象牙のハンコを作ってもらってからいい事ばかりだったから、今度は子供のハンコを象牙で頼むよ!」というようなリピートのお客様が最も多い印材である。 |

|

| ほとんどがアフリカ産。象の牙。 主成分はカルシウムで、人間でいうと歯に近い組織であり、手彫りに最適な硬さと粘りを持つ。 通常の象牙はタテにスジが通っている為、耐久性に大変優れており欠けにくい。 しかし、日輪と呼ばれているような横目の材料は、ヨコにスジが通っているため大変欠けやすい。 黒水牛や牛角と違い、ひび割れ・変形・虫食いなどの短所が無いため、購入後の保管が楽でメンテナンスが不要。 朱肉を少しずつ染み込み、使えば使うほど紙にピタッと吸い付くように鮮明に押印できる。 最高の印材だが、中には保存方法や扱い方が悪くて割れやすい物や細かい傷だらけの物などもあるので、信頼できる店を選ぶこと。 象牙はよく見ると網目模様があるが、この網目模様が細かいほど組織の密度が高く丈夫で良い。 当社の「特上」はほとんど網目が見えないほど細かい。(目無しとも呼ばれる。) 象牙には「ハード」と呼ばれる硬い象牙と「ソフト」と呼ばれる軟らかい象牙がある。 一般的には「ソフト」という軟らかくて彫りやすい象牙が主流だが、当店の象牙は硬い「ハード」である。 (印材側面に龍や花の彫刻をしてあるものはソフト。) 展示会などで調べた結果、全体の80%くらいはソフトのようである。 つまり、網目模様だけで当店の象牙と他店の象牙を比べるのは無意味という事である。 生息地域の土壌のミネラル濃度(特にカルシウム濃度)が高い地域で育った象は、「ハード」と呼ばれる硬い象牙になる。 象が摂取している草木や水のミネラル濃度(カルシウム濃度)が高いと、硬い「ハード」と呼ばれる硬い象牙になるという事である。 印材にばかりこだわると、文字や彫り方を忘れがちだが、機械彫りの「上」よりも当店で彫った「並」のほうがずっと欠けにくいので、彫り方のほうが重要である。 中には、質の悪い「マンモスの牙」を「象牙」といって売る店や、「カバの歯」を「象牙の芯持ち」だといって売る店があるようなので注意が必要。 (マンモスは、何百万年も前のものであり保存状態も悪いため、もろくて中には彫ると臭いものもある。中には奇跡的に良い状態のものもあるかもしれないが・・・。) 牛の角は、「芯持ち」でなければ反ってきてしまうが、象牙はそのような事はない。 逆に、象牙の「芯持ち」は小さい穴が開いていることが多いのであまりお勧めはしない。 象牙の「横目」または「日輪」と呼ばれるものは、高価だが象牙の中で最も欠けやすいため、絶対に避けたほうがよい。 現在、輸入はされていないので、年々希少価値が高まり、仕入れ値も上がっているのが実状。 当社の取り扱う「象牙」は、すべて「正規輸入品」であり、すべての「象牙」に正規輸入品の証「政府認定 象牙シール」がついている。 「政府認定 象牙シール」をつけていない店、別売りの店は、「密輸品」も取り扱っている可能性があるので注意が必要。 「密輸品」は象を殺して牙だけ切り取る場合が多いらしいが、「正規輸入品」は、死んでしまった象の牙や象を眠らせて切り取った牙を使用しているので誤解のない様に。 象に牙があると、象同士でケンカして殺し合ったり、木を切り倒して森林を破壊し砂漠化させてしまうので、切ってあげたほうが象のためにも環境のためにもいいらしい。 「正規輸入品」が増えれば、その分「密輸品」が減り、殺される象が減るのである。 「正規輸入品」の収益の一部は、原産国である南部アフリカ諸国に寄付され、貧しい子供たちのため、学校や病院の建設や野生動物の保護などに役立てられている。 時々、100円ショップなどで既製品として売っている白い認印を「象牙」だと誤解している方がいるようだが、あれは「合成樹脂」なので誤解のないように。(樹脂は軽くて木製より欠けやすい。) 象牙は、黒水牛の様にひび割れもなく、黒水牛や牛角の様に虫食いもなく、最も丈夫であり、なおかつ昔から縁起が良いと言われているため、一番お勧めの印材である。 |

|

■象牙(芯持ち)

※象牙の芯持ちは、写真の様に芯の部分(中心)に穴が開いている事がある為、あまりお勧め出来ません。

※芯持ちよりも当店の「特上」のほうが丈夫です。

| 牛 角(白) (うしのつの しろ) |

|

| 牛 角(色) (うしのつの いろ) |

|

| 牛角(白)は、半透明で品のある飴色が美しく、近年特に女性に大人気! 一番天然素材の違いがわかる印材でもある。 当店では、訂正印以外すべて芯持ち。 |

|

| 従来「オランダ水牛」や「白水牛」と呼んでいたもの。(実際は水牛ではなく陸牛。) アフリカ産・オーストラリア産・東南アジア産・南米産の「陸牛」の角。 牛肉は食肉用、牛皮はバッグや財布や靴や車のシートなどに使われる。 角は皮膚の一部なので、主成分はたんぱく質。 人間でいうと爪に近い成分。 適度な硬さを持ち、黒水牛よりも粘り気が強く耐久性にも優れており、ひび割れも少ない。 当店で扱っている「牛角」はすべて「芯持ち」である。 「芯」がないものは反ってきてしまう。 当社では、「芯」があり、なおかつ「芯」が小さく、真っ直ぐで反りにくい印材を1本1本目で見て厳選している。 衣類に穴をあける虫にかじられる事がある為、必ず専用のケースに入れてしっかりと蓋を閉じて保管すること。 引き出しにしまう場合は、一緒に衣類用の防虫剤を入れておくと効果的。 茶色や黒っぽい模様が入ってないものが貴重で高級とされる。 茶色や黒い色が入っていないものを「牛角(白)」、茶色や黒い色が少し入っているものを「牛角(色)」、茶色や黒の部分が大部分のものを「牛角(黒)」といって区別する。 最近女性に人気があり、中には茶色いスジが少しあったほうが個性があっていいという方もいる。 1本1本の色や模様の違いが一番大きい。 牛角(白)・牛角(色)・牛角(黒)は、見た目だけの違いで丈夫さは同じである。 牛角(黒)は、当店では取り扱っていない。 牛角(色)は、1本1本の色や模様が違いすぎるため、店頭のみでの取扱い。 |

|

| 黒 水 牛 |  |

| 高級感のあるブラックが男性に人気! 丈夫な印材の中では一番お手頃な印材である。 当店では、訂正印以外すべて芯持ち。 |

|

| 東南アジア(タイ・インドなど)・中国などの「水牛」の角。 主に畑を耕すための牛。 近年の機械化と中国の買い占めにより、急激に輸入数が減少している。 角は皮膚の一部なので、主成分はたんぱく質。 人間でいうと爪に近い成分。 耐久性に優れ、比較的安価なため最も数多く出回っている。 当店で扱っている「黒水牛」はすべて「芯持ち」である。 「芯」がないものは反ってきてしまう。 「牛角」に比べ粘りが少なく、乾燥するとひびが入ってくることがあるので、 エアコンの風が当たるような所には保管しないようにする。 ケースから出しっぱなしにしておくのもひび割れの原因になる。 メンテナンスとして、椿油などをつけておくとひび割れ防止になる。 他の植物油でもいいが、椿油は防虫効果があるとされている。 石油系の油は厳禁! 細かい傷が多い印材が数多く出回っているが、当社では傷がほとんど無いものを、じっくり厳選して仕入れている。 当社では、傷がほとんど無く、「芯」があり、なおかつ「芯」が小さく、真っ直ぐで反りにくく、ひび割れしにくい「特上」の印材を目で見て厳選している。 衣類を食う虫にかじられる事がある為、必ず専用のケースに入れてしっかりと蓋を閉じて保管すること。 引き出しにしまう場合は、一緒に衣類用の防虫剤を入れておくと効果的。 時々、「学校の卒業記念」でもらったり「既製品」として売っている黒い認印を「黒水牛」だと誤解している方がいるようだが、あれは「合成樹脂」なので誤解のないように。(樹脂は軽くて欠けやすい。) ネットショップの中には、「黒水牛の粉」と「樹脂」を混ぜて成型したものを黒水牛といって売っている店もあるので注意が必要。 当店の黒水牛は、100%「黒水牛のツノ」で出来ている。 |

|

◎上記で紹介している『印材をかじる虫』ですが、

その犯行現場を目撃し写真に収める事に成功しましたので、

興味のある方だけご覧ください。

虫嫌いの方・食事中の方は決して見ないでください。

では、こちらからどうぞ。

| 柘(つげ) |  |

| 植物の中では、最も印章に適した印材。 ただし、木製なので朱肉の油分を吸う度に柔らかくなるため、若い人が一生モノとするには不向き。 木製の中で一番手で彫りやすい材料。 |

|

| ツゲ科の木。 従来は「本柘」と「シャム柘」の二種類を「柘」と呼んでいたが、「シャム柘」は「ツゲ科」ではないため、「本柘」を「柘」、「シャム柘」を「アカネ」と呼ぶようになった。 「柘」の主な産地は、日本の鹿児島。 計画的に植えられた植物なので地球に優しく、『エコマーク』を取得しているものもある。 当社で扱っている「柘」は、すべて国産の「薩摩柘」と言われる「本柘」である。 「アカネ」の主な産地は、タイ・ラオス・ミャンマー。 「アカネ」は、もろくて粘りもない為、柘よりもずっと欠けやすい為、当社では既製品以外は取り扱っていない。 「アカネ」の多くはジャングルの密伐採で、森林破壊・地球温暖化の原因の一つともいわれている。 「アカネ」を「柘」と偽って売っていた店もあるようなので注意が必要。 「アカネ」は既製品の認印によく使われている。 カタログ通販などで「木製」とだけ書かれているものは、「アカネ」の場合がほとんどである。 また、「柘」と「薩摩本柘」を別の商品として販売している店の「柘」とは、「アカネ」がほとんどである。(つまり不当表示に当たる可能性がある。) また、最近は「中国産のツゲ」というものが出回っているらしいが、たとえ同じツゲ科の植物でも、育った土壌や気候によって性質は大きく異なるため、「国産の柘」とは全くの別物と思ったほうがよい。 「柘」は、適度な硬さで植物の中では最も手彫りの印材に適している。 しかし、「木製」なので、朱肉の油分を吸う度に柔らかくなり、硬い所に落としたりしなくても、摩滅して角が丸くなり枠が付かなくなったり欠けたりする為、長期の使用には向かない。 (割り箸が水を吸うと柔らかくなるのと同じ原理である。しかも、水ではなく油なので乾かずにずっと湿っている状態になる。) 個人の実印・銀行印の場合、若い方ほど長く使うので、70歳以下の方にはお勧め出来ない。 会社の印鑑はさらに押す頻度が多いため、10年以上使用したい場合にはお勧めできない。 特に会社の実印は欠けて登録し直すといっても、司法書士さんなどにお願いすると数万円の費用が掛かってしまうので、最初から木製ではなくもっと丈夫な材料で作る事をお勧めする。 なぜそう言いきれるかというと、象牙・牛角・黒水牛は「このハンコ、40〜50年くらい前にお宅で作ってもらったけどまだ何ともないよ。今度は孫(子供)のハンコを頼むよ。」と持ってきてくれる方が時々いらっしゃるが、木製で40〜50年も何ともないと言って持ってきた人が一人もいないからである。 また、他店で作った柘の会社印が、週に3〜4回使用していたら5年も経たずに何カ所も欠けてしまったという会社もあったからである。 |

|

※すべて天然素材の為、1本1本多少色や模様が違います。

◎結論:70歳以下の方には、手で彫れて丈夫な「象牙」「牛角」「黒水牛」をお勧めします!

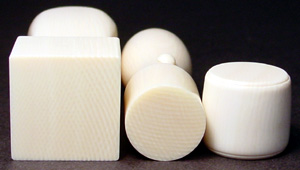

| 印材のランクの違い (写真ではよくわからないかも知れませんが・・・。) (写真は会社印用の形状です。) |

||

| 象牙(ハード・並) 網目模様が大きい |

|

|

| 象牙(ハード・上) 網目模様が細かい |

|

|

※ 象牙(並)と象牙(上)は、丈夫さが違います。

※ ただし、機械で彫った象牙の「上」よりも、当店で手彫りで作った象牙の「並」のほうがずっと欠けにくいので、印材にばかり気を取られないように。

※ 象牙の場合、一般的には「ソフト」と呼ばれる軟らかい象牙が主流ですが、当店の象牙のほとんどは「ハード」と呼ばれる硬い象牙ですので、単純に網目だけで他店の象牙と比べるのは無意味です。

※ 天然素材のため、1本1本色や模様が異なります。特に牛角(うしのつの)は色や模様の違いが大きいので、お近くの方は店頭にてご確認下さい。

※ 牛角(色)は、1本1本の色や模様が違いすぎるので、通販では取り扱っておりません。

この他にも印材には様々な種類がありますが、お勧めなのは手で彫りやすくて丈夫な「黒水牛」「牛角」「象牙」です。

手で彫りやすいという事は、思い通りのきれいな曲線が彫れるという事です。

つまり、仕上がりが綺麗に出来るという事です。

手で彫りにくいという事は、思い通りの綺麗な仕上がりに出来ないため、デコボコしたりザラザラした線になってしまいます。

機械で彫ればどの印材も綺麗な曲線に出来ますが、全く同じ印鑑が何本でも出来てしまうため大変危険です。

■金属製

最近出てきた「チタン」「アルミ」などの金属は「象牙」や「牛の角」よりも硬いのですが、

手で彫ることが出来ないのでどこへ注文しても100%機械彫刻であり、

「既製品」と同じように同一の印鑑が何本でも簡単に出来きてしまうという危険があります。

「既製品」の代わりにあまり重要ではない書類で認印としてだけ使うのでしたら最適ですが、

実印や銀行印など重要なものには使用しない事をお勧めします。

また「チタン」「アルミ」などの金属は、欠けるという事はほとんどありませんが、

比較的柔らかい金属のため、硬い所へ落とせば簡単に凹んでしまいますので誤解のないように。

では、何故もっと硬い金属を使わないかというと、硬いとすぐに機械の彫刻針が折れてしまうからです。

■マンモス

時々、「マンモス」の印材が話題になります。

見た目は「象牙」そっくりで、プロでも「象牙」と見分けがつかないほどです。

(象牙をマンモスと偽って売ってる店もあります。)

しかし、「マンモス」は何万年から何百万年も前から凍土の中に凍ったまま保存されていたのです。

想像してみてください。

何万年も冷凍庫に入っていた「象牙」が全く劣化していないと思いますか?

「象牙」でも印材メーカーでは温度や湿度をしっかり管理を徹底して保管しています。

実際に「マンモス」の印材を彫ってみると、もろくて中には臭うものもありました。

■石製

「水晶」「メノー」「虎目石」「ヒスイ」「ラピスラズリ」などの「石材」(宝石印や貴石印などと呼ばれているもの)も

風水などの影響で一部で人気があるのですが、繊維がないので欠けやすい上、手ではまともに(きれいに)彫ることが出来ない為、

「チタン」や「アルミ」同様、ほとんど機械(石の表札や墓石などを彫るサンドブラスターという機械)で彫られています。

(しかし、機械彫りと明記していない店がほとんど・・・。)

しかも石製は、自治体によっては実印として印鑑登録出来ない自治体もあります。

(それだけ欠けやすくて実印に向いていないという事です。)

【テレビショッピング】で、水晶やメノーや虎目石を手で彫っているかのような作業をしている番組がありましたが、

よくみると印章を彫る印刀ではなくゴムを彫るゴム刀のような刃物で、石の表面に貼ってあるゴムのシートのようなものをカットしては剥がしていました。

これは、【サンドブラスター】という機械で彫る為の準備作業で、【マスキング】と呼ばれるゴムのシートに彫る部分だけ穴をあけているのです。

しかし、番組では【サンドブラスター】という言葉も、このあと機械で彫るという説明も一切ありませんでした。

もちろん、機械で彫っている映像も流れませんでした。

わざと、手彫りだと思わせるような番組作りでした。

ちなみに、絵画・書道・絵手紙などの隅に押す「落款印」(篆刻用の石)も石材ですが、

彫り方も道具も全く違いますので混同しないでください。(落款印を作ることを「篆刻」といいます。)

「落款印」は非常に柔らかい石を使う上、実印や認印のようにきっちりと綺麗に彫るのではなく、

わざとデコボコに彫って味を出すのが基本なので、「篆刻教室」などでは小学1〜2年生でも彫れてしまいます。

「落款印」は、機械彫りの店でも一級技能士がいる店ならほとんどが手で彫られています。

(なかには、外注に出したり、サンドブラスターで彫っている店もあるようですが。)

「落款印」は、通常実印や銀行印として使用できません。

■合成樹脂製(プラスチック製)

最近は、カラフルな「アクリル」「ラクト」「ポリエステル」など、

合成樹脂製(プラスチック製)の印材も数多く出回っていますが、

温度変化・経年劣化・朱肉の成分による化学反応などにより変形しやすいので、実印や銀行印などの登録印には適しません。

登録は出来ても、変形(膨張・縮小など)して貯金が下ろせなくなるなどの報告があります。

実印として登録出来ない自治体も多数あります。

(無責任に「銀行印・実印にも使えます。」といって売っている店が多いのでご注意下さい。)

時々、「琥珀」の印材が欲しいという方も時々いらっしゃいますが、

現在「琥珀100%」というものはほとんど無く、

最近流通している「琥珀」という印材は、「石油系合成樹脂」に「琥珀」を少し混ぜたものです。

つまり、上と同じく石油系合成樹脂製(プラスチック製)の印材ということです。

ただ、「琥珀100%」があったとしても、値段が高い上にあまり丈夫ではないためお勧めできません。

■新材料

「彩華」や「アグニ」といった新しい材料も、木材と石油系合成樹脂(プラスチック)を混ぜて圧縮したものです。

つまり、半分はプラスチックです。

柘とは全く違い、手では非常に彫りにくいため、当店では扱っておりません。

また、天然素材ならば何でもいいというわけでもありません。

「シープホーン」という羊の角や、「黒檀」「アカネ」「屋久杉」といった柘以外の木材もありますが、

いずれも手で彫りにくいため当店では扱っておりません。

(メーカーが機械で大量生産する既製品としては、黒檀とアカネも置いてあります。)

―――「手彫り」と謳っているのにこれらの印材を売っているショップを時々見かけますが、

手で彫っている店がわざわざ手で彫りにくい材料を自ら進んで売ると思いますか?―――

これらの印材はお勧めはしませんが、

上記の事をご承知の上でご依頼があれば、

当社でも「水晶・メノー・ヒスイ・虎目石・ラピスラズリ」などの石材の彫り替えはお受け出来ます。

(機械彫りなので外注になりますが、文字の形やバランスは当店の一級技能士がしっかり校正し指示します。)

ただし、プラスチック製は変形しやすく、石製は欠けやすいため、

自治体によっては実印登録できない場合がありますのでご注意下さい。

「機械彫りでもいいから色々売ればいいのに。」という方もいらっしゃいます。

たしかに目先の利益だけを考えれば、色々な印材を扱ったほうが売り上げが上がるのですが、

欠けやすい物・簡単に同一印が出来る危険な物・変形しやすい物などがたくさん出回ると、

印鑑全体がお客様の財産を守れない物だという誤解が広まり、

印鑑不要論が出てきてしまう恐れがあるのです。

大げさに聞こえるかもしれませんが、

社会を守り、印章制度を守り、皆様の財産を守るために、

当社ではポリシーを持って上記のような印章を積極的には売らないようにしているのです。

このシールが不要の方は、ご注文の際メールでお知らせください。

ただし、シールを貼っていない方のほとんどは印鑑を押す時に逆さまに押しているので、貼っておくことをお勧めします。

当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。

Copyright 1999-2026 Ichikawa Co., Ltd.(in-sho-kan) All rights reserved.